“Il giorno seguente non morì nessuno.”

In un paese non meglio identificato, allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, non muore più nessuno. Le reazioni più immediate da parte del popolo sono varie: c’è chi gioisce perché da quel momento in poi comincia l’eternità, chi si preoccupa per tutti i problemi che a lungo andare sorgeranno, e chi prova a trarne vantaggio. Ma ecco che, dopo mesi di sciopero, la morte torna a farsi vedere, per mezzo di buste di colore viola: la normalità è di nuovo ristabilita, tranne che per la morte e una persona che, senza nessun motivo apparente, continua a sfuggire alla sua sentenza.

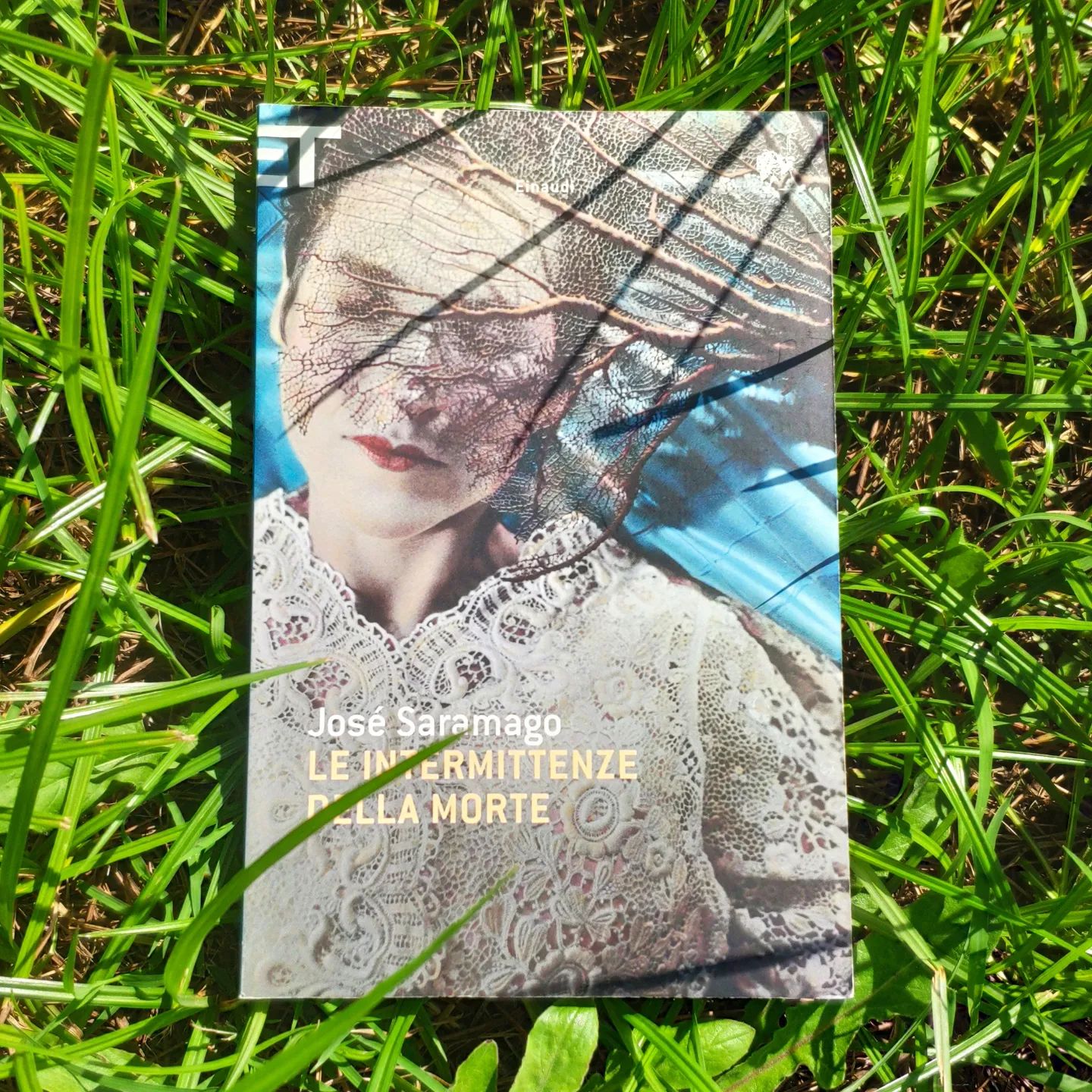

La trama di ‘Le intermittenze della morte’, oltre che geniale, per il suo sviluppo lineare e completamente sensato, è un esercizio di pensiero. Cosa succederebbe se, davvero, nella società in cui viviamo, la morte decidesse di prendersi una pausa? Gran parte delle riflessioni vengono affrontate da Saramago stesso, che ci accompagna anche in quest’opera col suo narratore, che si ama o si odia, senza vie di mezzo. L’industria della chiesa, le cui casse affondano le radici nella risurrezione, smette di aver senso, se nessuno muore più. Gli ospizi, le assicurazioni sulla vita, i malati terminali si trovano in una situazione insostenibile, nella quale non si può andare più avanti; la maphia cerca di approfittare della nuova e redditizia realtà venuta a crearsi. Quest’esercizio di pensiero però lascia presto spazio a una trama surreale, fantastica, che vede la morte come protagonista, in vesti molto diverse dal suo saio nero col cappuccio.

Ciò che rende bellissimo questo racconto è la sua imprevedibilità: quando la morte diventa l’assoluto protagonista del racconto, ogni pagina è una sorpresa; diventa impossibile figurarsi la direzione che il racconto prenderà. La musica diventa d’un tratto l’elemento di legame tra due personaggi tanto diversi quanto accomunati da un singolo “incidente di percorso”: è qui che scopriamo il vero volto, quello umano, della morte, al quale resteremo sempre affezionati.